汚れたお水がキレイになるまでどのような処理が行われているかご存知でしょうか?

人間やあらゆる動物も飲み水がなければ生きていけません。料理にも使用すれば、お掃除にも使用します。

トイレで排泄した後に排水処理を行う際も大量に水を使用しています。このように、日常生活に必須の水ですが、

ご家庭や公共施設、工場などで使用して排出された汚水は、キレイになるまで果たしてどのくらいの時間を要するでしょうか。

今回は、汚れたお水がキレイになるまでについてご紹介いたします。

水はどこからやってくるの?

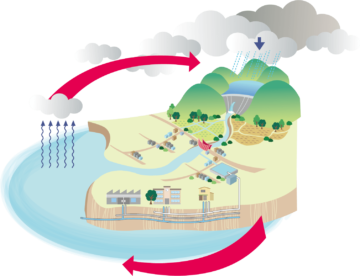

先ず、海の水が蒸発して、雲になって、雨になります。

雨の一部は、川に流れたり、地面に染み込み、地下水となったりして、海に戻ります。

また、地下からくみあげられた水は、水道管を通って、家庭用水や工業用水として送られていきます。

そしてご家庭や工場などから排出された汚水は下水道を通り、下水処理場にいきつきます。

下水処理場できれいになった水は、川や海に戻り、自然に戻った水は、蒸発してまた雨になり、といった風に、水は自然を介して循環しているというわけです。

汚水はどこへ行くの?

下水処理場へ運ばれます。

ご家庭や公共施設、工場などで排出された汚水は建物内の排水管を通って、公共下水道へ流れていき、

最後に下水処理場へたどり着きます。

下水処理場は、水をきれいにする工場みたいなところです。

微生物に汚れを食べてもらい、水をきれいにしてもらうという方法を利用しています。

そしてきれいになった水を海や川や湖に流すという作業をしています。

汚水をそのまま海や川や湖に流せば、不快な臭いを放ち、菌が繁殖し、

水辺や海洋に生息する生き物が生存できなくなってしまいます。

衛生的な水源が失われてしまえば人間も生きる事ができません。

汚水がキレイになる為にかかる時間とは?

下水処理場では「約12時間」(半日)の時間をかけて、魚が住めるくらいまできれいにされています。

水をキレイにする方法とは?

水をキレイにする方法に「活性汚泥法」※があります。

昭和に入って間もなく日本にもたらされた方法です。

※活性汚泥とは、人為的・工学的に培養・育成された好気性微生物群を含んだ「生きた」浮遊性有機汚泥の総称であり、

排水・汚水の浄化手段として下水処理場、し尿処理場、浄化槽ほかで広く利用されている。

活性汚泥のほかに浮遊物などを含んだ廃棄物は、汚泥として総称される。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

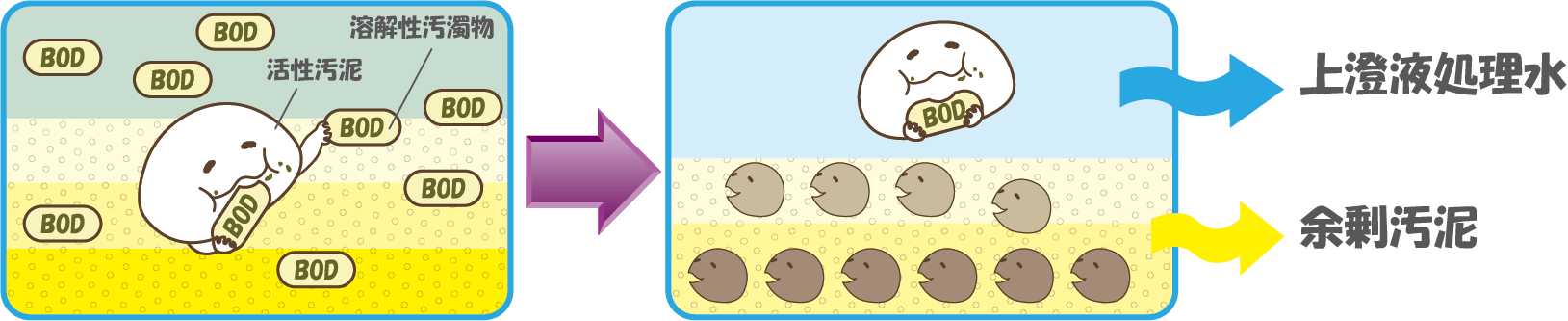

活性汚泥法とはつまり、微生物に汚れを食べてもらう方法というわけです。微生物は、川や水路、土の中など、いろいろなところに住んでいる生き物です。

浄化センターに入って来た下水を処理する過程で、下水中の汚れ(有機物)をエサとして微生物が増え、活性汚泥が出来上がります。

- 空気と廃水を接触させて空気中の酸素を充分に供給すると、好気性微生物(酸素に基づく代謝機構を備えた生物)の分解処理を促進させる事ができます。

- 微生物に汚濁物質を分解させ、汚濁物質濃度と液体に対しての酸素供給量を適切に管理することで凝集する細菌を増殖させて沈降分離することができます。

ここでキレイになった水は水質検査が行われ、川や海に流せると判断された後に塩素消毒が行われ、川や海などに流されます。

活性汚泥法は比較的低コストで放流レベルの水にすることが可能なので、生活雑排水や工場排水などの汚水をキレイにする為に多く利用されている方法です。

糞尿を高濃度で含む畜産排水の場合、活性汚泥法のみで放流レベルの水にするのはかなり難しいので、他の方法と組み合わせて利用されています。

最終沈殿池で、沈めた微生物のかたまりは、反応タンクに戻して使ったり、引き抜いて水分を絞り、リサイクル材料としてコンクリートの材料や畑の肥料として使っています。

「微生物」と耳にすると、理科で習ったミジンコ等を思い浮かべるかもしれませんが、ミジンコは1mm程のサイズです。

実際に活性汚泥で活躍する微生物はミクロの世界の生物で、ワムシ、ツリガネムシ等が主に挙げられます。

他にも様々な種類が存在していますが、流入してくる下水の汚れ具合や質、温度などにより、存在する種類や数に違いが生じるといわれています。

しかし、下水をきれいにするために働く微生物を弱らせてしまう成分も存在します。

それは「薬品類」です。微生物が弱体化すれば汚れを食べてもらえなくなってしまいます。そんな薬品の中に、塩素系漂白剤が挙げられます。

排水管のお掃除の際にもカビやヌメリを一掃してくれそうですが、せっかくキレイにしているつもりでいても、排管を傷めたり、

環境にやさしくない成分を選んでしまってはもったいないので、塩素系ではない洗剤選びをおすすめします。

タイコーの『 BSC バブルスーパークリーナー 』は、

銀イオン(抗菌成分)配合の非塩素系排水管洗浄剤です。

キッチン、洗面台、浴槽内、洗濯パンの排水口にご使用いただけます。

排水管の見えない箇所もヌメリ、悪臭、詰りを泡の力で撃退します。

ご家庭の排水で1番厄介とされているのは、先述の薬品と「油」です。油は、下水管にこびりつき、下水管を詰まらせる原因になるので大敵です。

使用後の油をシンクから流して廃棄する事はもちろんNGです。排水管がベタベタになってゴミもからめとり、瘤になり、やがて管内が閉塞して溢れてしまいます。

油を使用して調理した器具を洗う場合は余計な油を拭き取ってから洗う様にするとよいでしょう。

下水管が詰まると汚水が溢れて流出します。周囲に異臭を放ち、不衛生な環境になってしまいます。汚水が先ず最初に通る箇所は建物内に設置された排水管です。

ご自身が使用している水回り箇所のお掃除をまめに行って頂く事は、建物全体の排水管をきれいに保つ事につながります。

また、一般的なお掃除では対処しきれない部分は業者にチェックをしてもらい、建物の定期メンテナンスとして高圧洗浄を行ってもらう事をお勧めします。

このように定期メンテナンスを行う事で劣化部分が発見されればトラブルを起こす前に業者に適切な修復を施してもらう事が可能です。

下水管や排水管は24時間365日働き続けています。

人にも寿命があるように、管にも寿命があります。

目視できない部分の劣化具合を確認する事はできませんが、だからこそ排水管の中を内視鏡などで確認してもらったり、

高圧洗浄を行ってもらうタイミングを定めておく事が理想とされています。

水回り環境を衛生的に保ち、菌やウィルスを寄せ付けない毎日をお過ごし頂けるよう、タイコーは今日も邁進します。

このコーナーでは様々な水廻りお役立ち情報をお届けしております。

他の記事も是非お読みいただければと思います!!

株式会社タイコーは、環境に配慮したエコフレンドリーな工法を採用し、持続可能な未来に貢献する、

マンション・ビルの設備会社です。

お客様の満足を最優先に考え、迅速かつ丁寧なサービスで、最新の技術と豊富な経験を活かし、

給水管・給湯管・排水管の更生工事・更新工事を高品質でご提供致します!