排水管は建物における設備の一部です。トラブルが起きるとお水が流れない、漏水して水浸しになるなど大きな損害を生み、生活の場や公共の場で支障が出てしまいます。

そのため、工事とその後のメンテナンスを依頼する業者選びが非常に重要です。技術力はもちろんのこと、応対やサービス面も重要な選定基準として考え、

継続して付き合うのにふさわしい業者を選んでいただく為に必要なチェックポイントをあげていきます。また、排水管更生工事の詳細や抗菌マークSIAAについてもご紹介していきます。

業者選びのチェックポイント

POINT 1 調査と工事を一貫して行っている

排水管内部の劣化状況は外部からはわからないため、管内部の入念な調査と、調査結果に基づいた適切な工事を行わなければ十分な効果は得られません。

この調査+工事を社内で一貫して行っている業者であれば、劣化状況に合わせた適切な工事を提案してくれるため、無駄なコストや工期、再打ち合わせの

手間などが省けます。

POINT 2 更生工事・更新工事、両方に対応している

汚れを除去して管をコーティングする更生工事と排水管自体を取り替える更新工事では、かかるコストが大きく異なります。どちらの工事にも対応していて、

管の状態に合わせて工事を提案してくれる業者を選びましょう。

管の劣化状態に合わせて適切な工事を選ばないと、すぐに大規模な修繕工事が必要になったり、まだ使えるのに交換することでコストがかかってしまったりと、

無駄が発生してしまいます。

POINT 3 十分な補償期間がある

維持管理契約や長期保証などのアフターフォロー・メンテナンス制度を設けている業者を選びましょう。排水管は建物が存在するかぎり使い続ける設備であり、

故障が発生すると大きな損害をもたらす重要な設備でもあります。万が一のことを考えて、保証やメンテナンスによって継続的にフォローを受けられる業者を

選ぶことをおすすめします。

POINT 4 情報を開示している

工事内容、費用、期間、手順など、工事についての情報をできるだけ開示している業者を選びましょう。専門的な工事であることを逆手にとって詳細情報を

一切開示せず、見積もりや工事の段階になって「追加費用が発生します」と申告し、依頼主が翻弄されてしまうというケースがあります。

POINT 5 住民説明会などへの協力がある

排水管工事でもっとも気を遣うのが居住者様への案内やクレームの回避です。できるだけ迷惑をかけることなく、かつ工事に協力してもらうためには、十分な

説明と行き届いたコミュニケーションが必要不可欠です。

住民説明会での説明や案内チラシの作成などに協力してくれるホスピタリティのある業者が理想的です。

排水管の適切な工事時期・工事内容

排水管の寿命は排水される水質や既設管の材質に大きく左右されるため、更生・更新工事のタイミングは建物によって異なります。

また、建物の築年数によって必要な工事が変わってくるため、劣化状況を定期的に確認できれば理想的です。

築年数ごとの劣化状況・必要工事目安

| よくみられる劣化・状態 | 工事内容 | |

| 築5年 築10年 | 特筆事項なし | 毎年一回の排水管洗浄 |

| 築20年 | 排水管内の劣化が進む事で、通常の洗浄作業では、汚れが取れづらくなる。 | 共有部・専有部の更生工事 (場合によっては更新工事) |

| 築25年 | 台所系統で漏水やつまり、錆が目立ち、排水不良が起こる | |

| 築30年 | 浴室・洗面所系統で漏水やつまり、錆が目立ち、排水不良が起こる | |

| 築35年 | トイレ系統で漏水やつまり、錆が目立ち、排水不良が起こる |

管種別修繕時期

| 水配管用亜鉛めっき鋼管 | 20~25年程度 |

| 配管用炭素鋼鋼管 | |

| 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 25~30年程度 |

| 硬質塩ビ管 | 30年程度 |

| 排水用鋳鉄管 | 30~40年程度 |

排水管工事はお早めに!

排水管は給水管に比べ劣化の進行が早いです。

ほんの数年の放置が作業時間や工事金額などに大きく影響を及ぼすことがあるため、早めの工事と定期的な確認・メンテナンスが重要です。

数年間放置すると下記のような問題点が出てきます。

▶管内の閉塞率が10%→50%に

▶工事費が倍近くに

更生工事の分類

排水管更生工事にはいくつもの工法がありますが、その大半は吸引工法と反転工法に分類されており、両方とも排水管改善を目的とします。

老朽化して減少した耐荷能力・摩耗や腐食への耐久性、スムーズな排水、管本体や接合部の水圧に対する水密性、これら全てを向上させ、漏水を防ぎます。

| 吸引工法 | 反転工法 | |

| 概要 | 研磨材を入れて研磨し、キッチンや洗面所などの排水口や立て管最上部からライニング材を入れ、吸引車の強力な吸引力によって管内壁にライニング材を定着させます。 | 空気圧を利用して樹脂シート管内に反転させながら挿入し、蒸気や紫外線などによって管内壁に密着させることで管内面に新しいパイプを形成します。 |

| 特徴 | ・周囲を汚すことがない ・排水管に負荷をかけず、管が長持ちする ・安全性が高い ・他の工法に比べて短時間で終わり、コストがかからない | ・高い水密性を誇る ・施工機械がコンパクトでキッチンなどからでも施工できる |

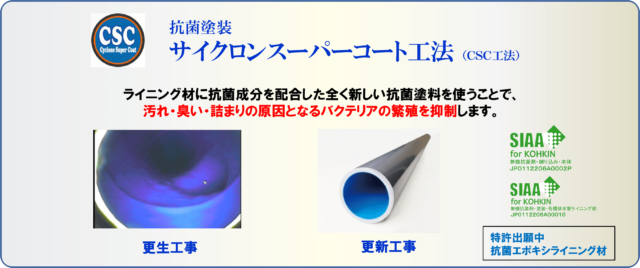

サイクロンスーパーコート工法は吸引工法に分類されます。

二段階の研磨と抗菌ライニング材の塗布によって管本体を傷めることなくスピーディーに更生し、さらに以降のメンテナンスコストを削減できるというメリットを持っています。

「抗菌性」は、いま、多くの消費者が注目するようになった重要な安全指標です。清潔であること、衛生的であること、そしてその効果が長く継続することが重視される時代になりました。

抗菌性はあらゆる業界で重要視されるようになり、肌に触れる日用品はもちろん、便座やバスタブなどの水まわり製品、家電製品、住宅用建材、自動車部品、印刷物など幅広い業界・企業で

SIAA取得が推し進められています。

SIAAマークとは

財団法人 抗菌製品技術協議会(SIAA)が定めた抗菌性と安全性をクリアした抗菌加工製品であることの証であり、製品やカタログなどに表示できるマークのことです。

SIAAマークが表示された製品は、SIAAが定める厳正なる基準を上回った優れた抗菌製品であることが証明されています。

抗菌処理を施した製品表面で細菌の増殖を抑制できることをいいます。具体的には、製品表面に菌が付着して24時間経過したときの生菌数が、無加工時と比べて1%以下

であることと定義されています。

排水管は使い方次第で傷み方が大きく変わります。

どんな水質のものがどれくらいの頻度で流されるのかによって、寿命が延びもすれば短くもなります。

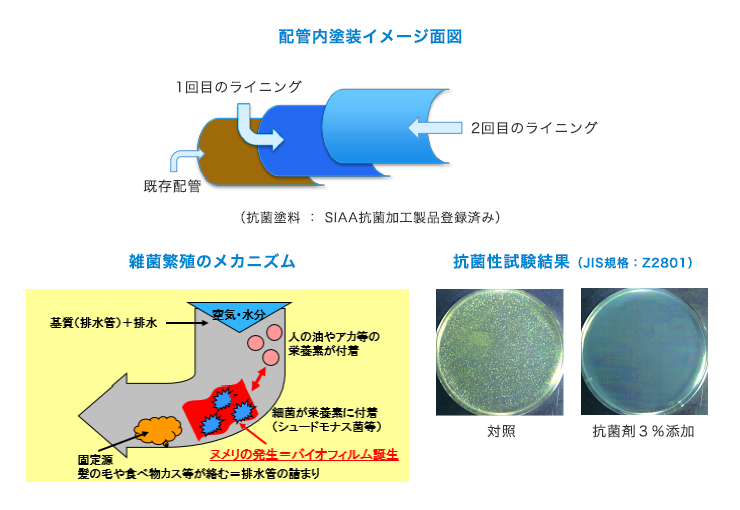

排水管劣化の仕組み

排水管劣化によって起こる「つまり」「排水不良」「漏水」などの症状の根本的な原因は、管内表面にバクテリアなどの雑菌が繁殖することです。

バクテリアなどが繁殖して管内表面に堆積し、徐々に管内の空洞を狭め、水がまともに通ることができなくなり……という流れです。そのため、

バクテリアなどの雑菌の繁殖を防ぐ、あるいは遅らせることがもっとも効果的な手だてになります。

排水管に流してはいけないもの

- 油類

油類は排水管内に付着して管をふさぎ、雑菌繁殖の主な原因となります。そのため、家庭で使用した油を排水管で流し続けると、想像以上に排水管のつまりや悪臭の原因になり、管の寿命が短くなります。同時に流された油はオイルボールとなり、川から海へと流れ出ます。そのため、環境に対して非常に悪影響を及ぼしています。油を大量に使う飲食店では、下水道局から※グリース阻集器の設置が義務付けられている程です。排水管トラブルの回避や環境への配慮を踏まえ、油は絶対に流さないように心がけて下さい。※排水中の油分を分離・貯留して排水管・下水管に流されないようにする装置です。グリストラップとも呼ばれます。

- 60℃以上の湯

熱湯は排水管の傷みと変形を引き起こします。水と一緒に流すなどして、直接排水管が熱湯にさらされないようにしましょう。

- 薬品類

中性洗剤以外の洗剤を流すと排水管を傷めてしまいます。パイプクリーン剤などに含まれている水酸化ナトリウムは油を分解し、次亜塩素酸ナトリウムは髪の毛を溶かす役割をする為、排水管のお掃除として非常に効果を感じられるかもしれませんが、頻繁に繰り返し使用する事で、管の損傷も招きかねません。洗面所や浴室では髪の毛によるつまり・排水不良が多く起こります。ヘアキャッチャーの使用や、やさしい洗浄成分を利用したこまめな掃除でつまりを防ぎましょう。

タイコーの『 BSC バブルスーパークリーナー 』は、

銀イオン(抗菌成分)配合の非塩素系排水管洗浄剤です。

キッチン、洗面台、浴槽内、洗濯パンの排水口にご使用いただけます。

排水管の見えない箇所もヌメリ、悪臭、詰りを泡の力で撃退します。

排水管洗浄が漏水原因になり得る?!

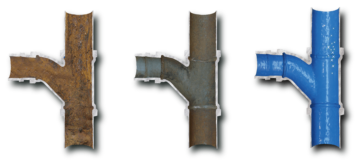

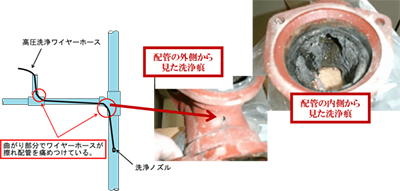

30年経過した排水管(詰り)

30年経過した排水管内部(錆び・汚れ)

排水管の詰りなどよる漏水事故を防止する為に毎年高圧洗浄を実施しているかと思いますが、

従来の更新工事や更生工事では工事終了後も今まで通りメンテナンスとして高圧洗浄が必要になり、結局は高圧洗浄の際に使用する高圧ホースが配管を痛めてしまう事は免れませんでした。

問題点①

年数が経過してくると、高圧洗浄では汚れを完全に取り除く事が出来なくなり、排水の流れが改善できない。

問題点②

配管自体が劣化しているにもかかわらず、高圧で洗浄してしまうことにより配管を痛め、漏水事故につながる。

問題点③

高圧洗浄に使う高圧ホースが配管と擦れ、接触部の配管を痛めてしまい、いわゆる洗浄痕による漏水が発生する。

これらを解決したのがCSC工法!

高圧洗浄による配管損傷のリスクなし・メンテナンス費用不要の10年保証!

更生工事でも更新工事でも、CSC工法により排水管内はいつでもきれいな状態を保つことができます。

【 メンテナンス費用の削減例 】

50世帯マンションの場合

毎年の定期洗浄費用¥4,500× 50戸=¥225,000 10年間で¥2,250,000の削減

100世帯マンションの場合

毎年の定期洗浄費用¥4,500×100戸=¥450,000 10年間で¥4,500,000の削減

根本原因はバクテリア

排水管内の汚れや詰まりは、生活排水を栄養素とするバクテリアの繁殖が大きな原因です。

CSC工法(サイクロンスーパーコート工法)による排水管更生工事では、研磨によって管内部の汚れを除去したのち、

雑菌の付着と繁殖を抑制する効果のある抗菌塗料を塗装しています。

ここで使用するのは、優れた抗菌性と安全性が認められた製品にのみ与えられる「SIAAマーク」つきの抗菌塗料です。

適切な排管の使用と排管への抗菌塗料コートの二重効果で、マンション・ビルの排水管を長持ちさせる事が可能です。

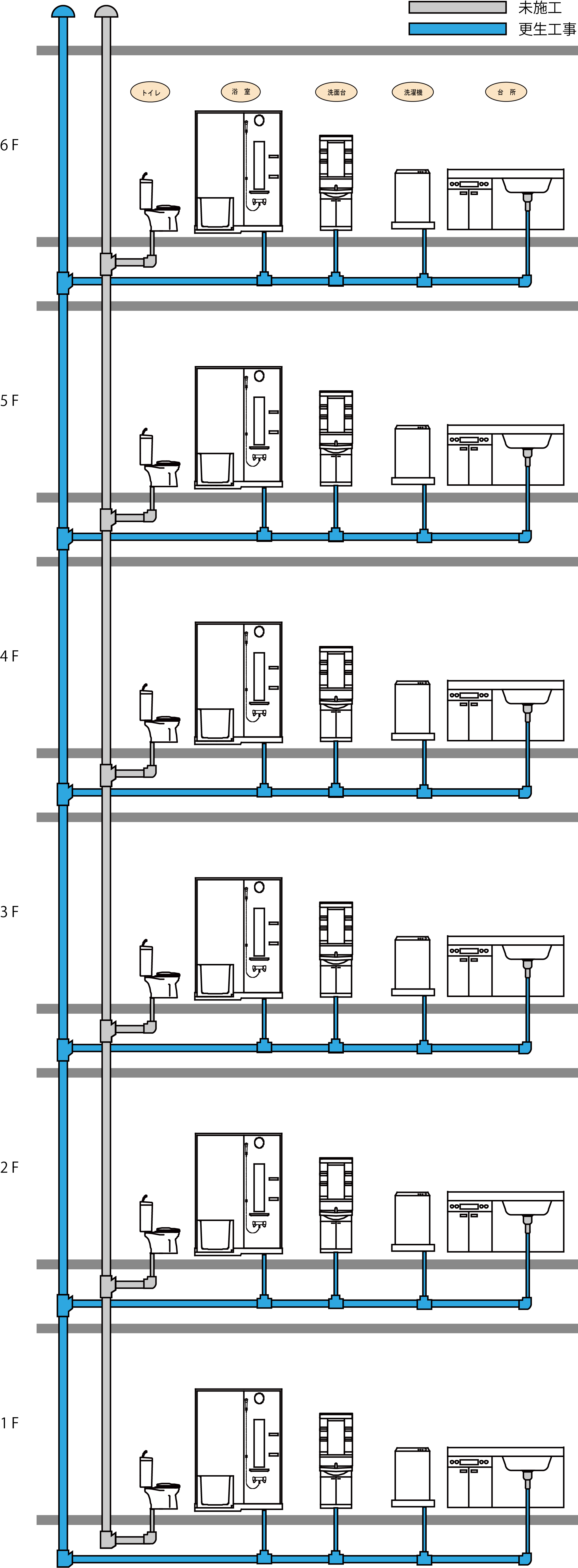

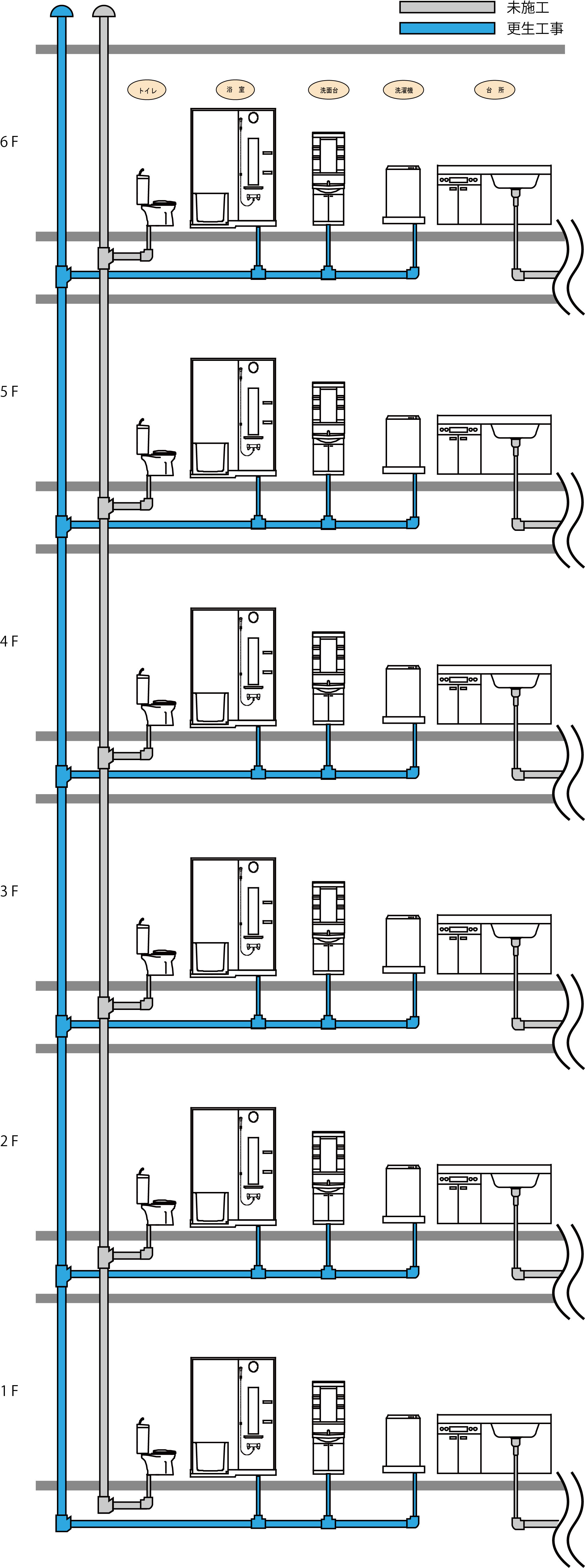

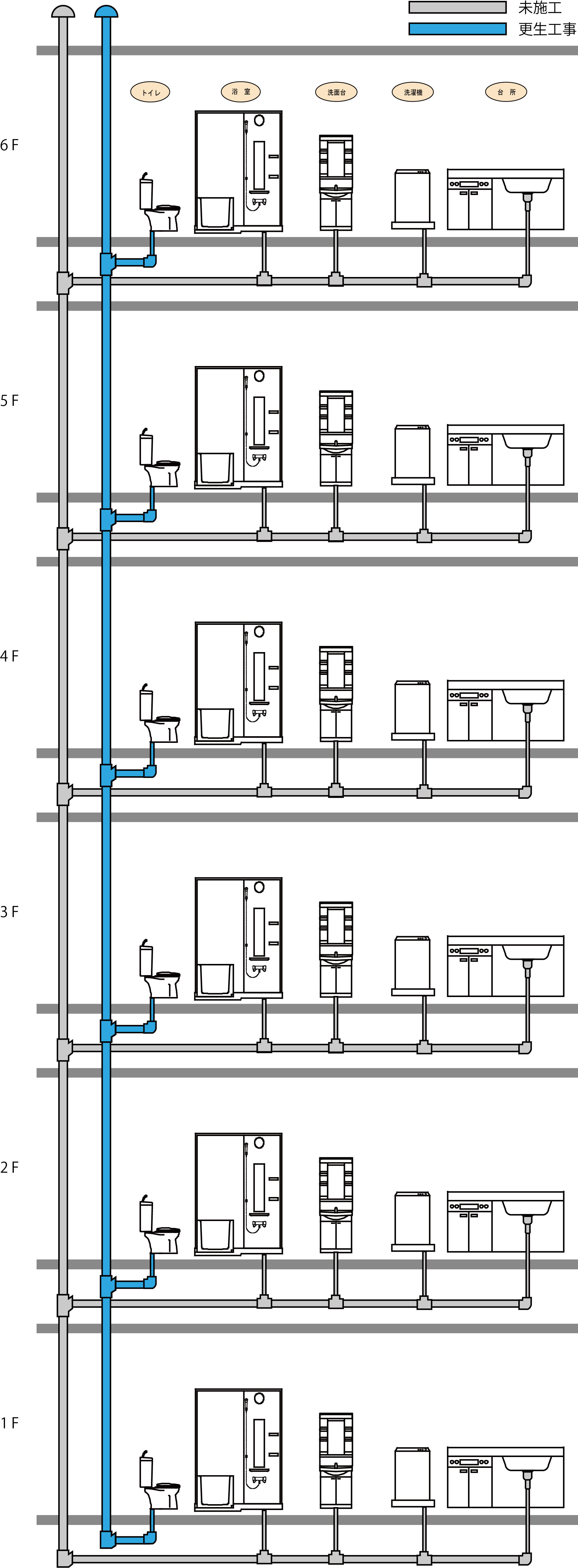

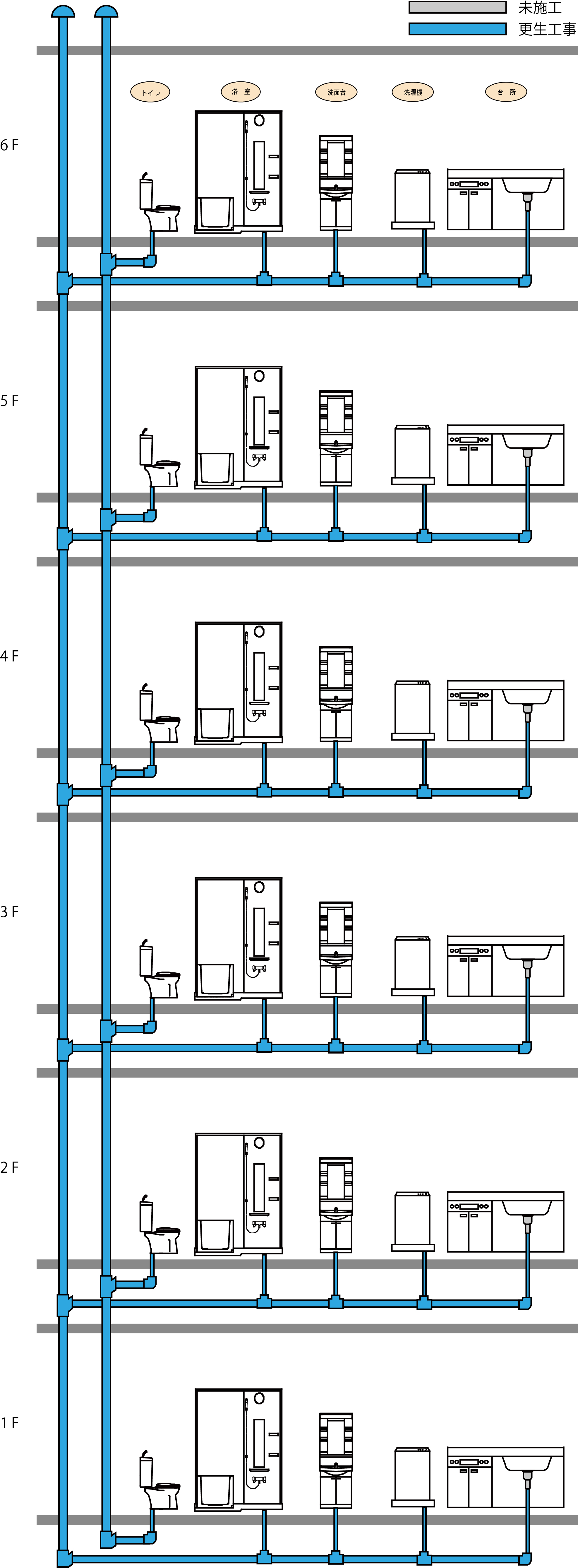

CSC工法(サイクロンスーパーコート工法)工事費の目安

タイコーが独自に開発したサイクロンスーパーコート工法の工事費用を、「マンション 6階建て」を想定した

「雑排水系統(2つ)」「トイレ系統」「汚・雑排水系統」の4つのケースに分けてご紹介します。

あくまでも目安であり、詳細な費用についてはお見積もり依頼時にご提示いたします。ぜひご依頼時の際はご参考にしてください。

【 マンション6階建ての場合 】

雑排水系統

パターン①

台所・浴室・洗面・洗濯

概算金額 130万~180万円

雑排水系統

パターン②

浴室・洗面・洗濯

概算金額 120万~160万円

トイレ系統

トイレ

概算金額 130万~180万円

汚・雑排水系統

台所・浴室・洗面・洗濯・トイレ

概算金額 180万~230万円

尚、施工後10年間、排水管のメンテナンスを大幅に軽減できる安心の10年保証制度をご用意しています。

「できるだけコストを抑えたい」「メンテナンス回数を減らしたい」という管理会社様・管理組合様は、お気軽にご相談ください。

このコーナーでは様々な水廻りお役立ち情報をお届けしております。

他の記事も是非お読みいただければと思います!!

株式会社タイコーは、環境に配慮したエコフレンドリーな工法を採用し、持続可能な未来に貢献する、

マンション・ビルの設備会社です。

お客様の満足を最優先に考え、迅速かつ丁寧なサービスで、最新の技術と豊富な経験を活かし、

給水管・給湯管・排水管の更生工事・更新工事を高品質でご提供致します!